平正險絕,春華茂實

施春茂先生學行與書藝

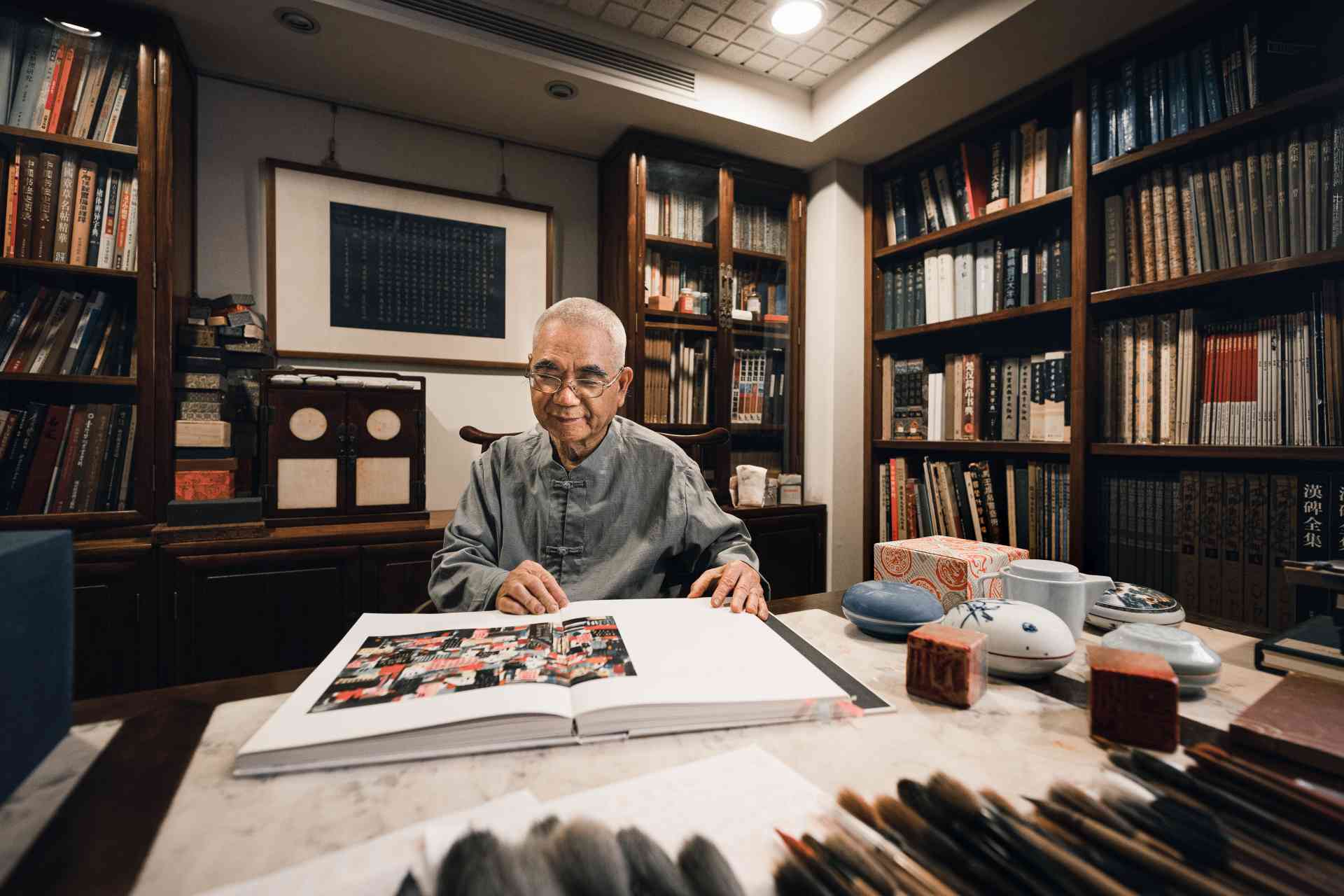

華梵大學藝術設計學院 院長 黃智陽

﹙一﹚、緣畫而書

施春茂先生1942年生於高雄縣田寮鄉,字大岡,號子欣,以「大岡書廬」顏其齋名。對於書 寫的因緣,他一直有著莫名的愛戀,幼年放牧牛羊時,在溪邊沙地用樹枝胡亂書寫的歲月, 成為他記憶深處難以忘懷的經歷。用功的他於國小年紀即以柳公權字帖入手;進入台南師範 與台北師專求學期間,仍持續專研柳字,並且時常獲得校內比賽冠軍,成為當時台灣代表性 的青年書手。然而,施春茂先生於書法之外,對於繪畫更為喜愛,著力更深,在就讀台北師 專時,他與知名台灣前輩畫家李石樵學習素描,前後達六年之久,李石樵認為他的素描根基 紮實,於是建議他繼續研習水彩、油畫,使他的青年生活充滿了藝術的氣息。

﹙二﹚、以寡敵眾

1966年施春茂於台北師專畢業後,通過國中美術教師甄選,並於東門國小任教,此時期的 創作卻以西畫為主,書法為輔。1969年得知師專同學薛平南在國軍文藝中心舉辦書法個展 ,他訝異於昔日擅長體育的好友在數年之間已各體皆能,並於書壇小有成就;於是施老師 從此發奮圖強,毅然投入書法領域發展,並且思及書法相較於繪畫,雖然相對弱勢,但也 因此投入競爭的人並不多,反而容易一展鴻圖,突出群雄的機會大增;況且西畫材料昂貴 ,亦為當時年輕人的經濟負擔。於是施老師放棄以往兼及中西藝術的博雜學習,全心投入 書法藝術的創作與教學。

﹙三﹚、由學而教

1971年施先生從陳子和、陳瑞庚先生學習書法,由於陳子和不喜顏柳書,只看歐虞褚,於 是開啟了施春茂先生專意於歐陽詢字體之門徑,日後成為臺灣歐字的代表書家。1973年春 茂先生與王北岳先生學習古茂的秦篆與婉麗的清篆;之後為求書勢雄強,勤臨〈張猛龍碑〉 ,並得書家吳雪帆提點,先由〈天發神讖碑〉的奇崛入手而得〈張猛龍碑〉的深勁之妙。 同時因吳雪帆先生受學於溥心畬,也因此施先生對於溥心畬之行書用筆亦有所體會。由此 近學時賢而遠紹經典、於是施老師則諸體皆能,直逼先賢堂奧。

數年後,春茂先生成為各種獎賽經常得獎的常勝軍,也開始擔任各種書法比賽的評審與書 法社團指導,長年致力於書法教學志業。尤其他於臺北市東門國小任教時,首開小學「書 法專門教室」、「書法專任教師」之風氣,使書法成為小學教育之重點課程。他亦曾受到 教育部聘請,書寫「國字標準字體」;曾任國立編譯館書法教科書編審委員;並編寫楷書 、魏碑等書法教材數種,落實書法基礎教育。施春茂先生於1991年退休,1992年擔任中華 民國書法教育學會第七屆理事長,推動「中小學教師研習營」、籌畫書法推廣與研究相關 活動,於書法基礎教育上貢獻卓著。

﹙四﹚、博古通今

春茂先生擅寫各體,風格清麗雅潔,上溯秦篆、漢隸、北碑,又能古樸淳厚;復學行草, 偶則淡雅清逸與偶能肆縱排闥。其作品內容較常以古典詩詞為題,以此言志。楷書以歐陽 詢、褚遂良書風為主,所寫歐體書風典正勻稱、結構方整俊美;所寫褚體則參以行書筆意 ,使之靈動秀逸、變化多姿。春茂先生參通歐、褚二家,能避歐書常見形滯之弊與褚體易 於浮滑之失,可說神形具足。其行書則自二王聖教序與米南宮出,用筆靈活、行筆跳宕痛 快,或受溥心畬先生感染,筆尖熟巧,瀟灑飄逸。篆書自秦篆入手,廣習清代篆書大家, 如楊沂孫、徐三庚、趙之謙等,婉通而內斂。先生習隸,始自臨摹陳子和〈臨華山碑〉榜 書,之後遍及〈張遷碑〉、〈禮器碑〉、〈衡方碑〉、〈西狹頌〉、〈石門頌〉等,參酌 漢簡帛書自由體勢、拙巧相生。草書方面,施先生受孫過庭、懷素、王鐸等影響,於狂肆 之外不失法度,然狂草書則縱橫奔放、字形参差错落,運筆迅疾,乾濕燥潤、亂中有序、 筆墨酣暢不可遏,十足表現出草書的現代性與空間感。

﹙五﹚、縱橫瀟灑

近年來施氏書風在含蓄典雅的表現形式之外,多了大膽實驗之嘗試,因此亦戲以網路流行 語為內容,增加創作意圖;由於早年習畫之經驗,對於畫面構成較一般書家更為活潑,因 此近年書藝創作往往藉由不同的線質的組合,或迴環纏繞或重按鋪毫,交織出線條的表現 力,營造虛實相應的視覺張力。

關於傳統與創新的取捨,施春茂先生認為應採取「進三退二」的態度,所謂的「進,指追 新,但過程中時時要懂得『退』,即回到傳統的基礎。故其藝術生涯不斷在傳統與創新中 來回擺盪,永遠以今日之我向昨日之我挑戰。」因此即使施春茂在現代書藝創作有著解構 書形之走向,仍堅持對於古典之傳承,並不偏廢傳統的審美觀,希望在傳統與創新之間取 得平衡,穩步向前。

會古通今

解開書法從臨摹到創作的密碼

雲心書會會長 莊文章

從臨摹到創作,是任何一位書法家必須面對的課題。書法的藝術特性,既決定了它比其他 藝術更加注重「臨摹」這個入門和修習的途徑,同時更加著意於追求「創作」,以求蛻化 和升華。但兩者之間,並非是簡單或絕對的因果關系,而是存在著一種超越因果關系的轉 換性奧秘。傳統的書法學習強調臨摹,但如何從臨摹到創作,則令多數的書法愛好者感到 苦惱。

在台灣書壇當中大岡師可說是對書法教育投注最多心力的書法家,為了探尋從臨摹到創作 的轉換性奧秘,將臨摹和創作的中間的橋樑搭建起來,通過古代書學體系中對於從臨摹走 向創作的方法論與價值觀方面的挖掘,以書家或作品為闡釋對象,通過臨摹、擷取創作元 素到創作,盡可能緊密結合多種書法元素,及以藝術共通的創作規律,進行統合,以期帶 給有意於書法創作者有益的思考和啟示。

大岡師早年即以歐陽詢楷書聞名,曾應聘擔任教育部書寫《國字標準字體表》、華視教育 文化電視教學-楷書系列、台北市國小書法教材示範錄影等教學工作。歷任國立編譯館書 法教科書編審委員、中華民國書法教育學會理事長。現任長榮大學書畫藝術系教授、中正 紀念堂、總統府書法班等指導老師,並獲聘擔任全國性書法比賽及各項美展評審委員。多 年的教學及評審經驗歷,大岡師對於書法的學習途徑有一套自己的見解。他覺得書法教育 必須結合教學及科學原理,以科學的方法研究書法,以教學的原則去發展適合不同學齡及 程度的學習方法。

多年來他陸續完成篆、隸各體包括楚簡及漢簡的教學講義,也對包括孫過庭《書譜》、懷 素《自敘帖》、祝枝山、黃庭堅《花氣薰人詩及竹枝詞》等行草大家的教材研究,且對於 行書連筆的寫法,以趙孟頫《洛神賦》及王羲之《蘭亭序》為例字,分別由上下、左右等 不同角度及部首闡述各種筆畫相連的寫法,對於行書的學習,開拓了前人未曾述及的領域 。另外對行草中的「游絲」,大岡師特別感興趣,認為那是行草映帶之美的極細膩的表現 ,他將歷代行草出現的游絲一一蒐集分類並為其命名,探究各類游絲的寫法及作品中的作 用,對於學習行草游絲幫助極大。

由於教學的需要,大岡師不論在篆、隸、楷、行、草各體上均有相當的造詣,他的學書經 歷是由師長的指導入門後,長期浸淫在古人的碑帖學習之中,對於每一種碑帖除了鑽研它 的筆法、結構及章法外,大岡師最關心的事如何寫出「神」,每一個碑帖都有不同美的元 素在內,能找出美的元素,才能寫出神采來。說到自己投入最多心力的書體,大岡師自認 從教職退休後,大量投入心力的是草書,這顛覆了外界認為大岡師專擅於楷書的刻板印象 ,大岡師草書的取徑極廣,幾乎臨遍古代所有草書大家,特別是祝枝山對草書的處理方式 ,對大岡師的草書影響最大。近年來,他更沉浸於草書創作,由於法古取徑廣,且帶入繪 畫美學觀點,故其作往往能一洗凡庸,嶠健脫俗。

試觀其狂草作品,《張若虛 春江花月夜》七尺十連屏,氣勢磅礡,有時幽折峻急,有時跳 宕淋灕,其用筆拙重與夭嶠互見,厚而不滯,俯仰生姿。若說祝枝山在其草書後赤壁賦中 將筆劃簡省至點,而如江濤浸月;而大岡師在春江花月夜中,則反其道,以連綿之勢將筆 劃串起,幽折平刷乃成江月一片。大岡師的草書在風格及筆法上,己打破了碑帖的畛域, 而臻於融合無間,將歷代草書名家乃至篆隸、簡櫝等筆法合治於一爐,帖韻及碑勢互為表 裡。在章法的處理上鑲嵌及穿插互用,有時聳峙如高峰斷崖,有時低吟如瑤島散仙,處處 活潑,處處生機。

近年他也嚐試將各種書體的界限打破,以繪畫的觀念進行統合。大岡師常說:「字其實沒 有什麼好分五體,但是五體要放在一起而不能互相衝突,關鍵在於筆法的統一,須不斷地 實驗、控制及協調,才能漸漸把握原則。」他在不同的字體及碑帖中尋找貼近自己的元素 ,然後尋求不同元素間的相互融合。所以大岡師的書法,儘管墨跡中有斑駁與水墨渲染的 現代感,儘管線條中有各書體的並呈滲化,但在細看下不難看出其背後深厚的傳統涵養及 功力。作為當代書藝的探索者,在創作中大岡師特別強調「空間意識」,這種空間意識是 汲取中國傳統哲學、美學所形成的,如道家的天然無為、佛家的任運自在,因時而異、因 勢而生、變化萬端、沒有定則。在創作上大岡師也勇於嚐試,取鑑於西方構圖及透視的原 理,進一步豐富書法創作的內涵及形式。而大岡師近年在空間意識的基礎上更進一步,對 傳統書法進行解構,創造出一件件兼具可讀性與可看性的書法「畫作」。他以書法的線條 為基礎,結合西方繪畫的空間透視原理與東方山水畫的詩意特質,呈現圖像式的統合美, 讓文字在作品中融為一體,表達一種更直觀、且更具抒情美的書法意象。